《石川》能登半島地震における建築家の活動

AH! vol.90 - 2025/7《from 石川支所》

由田 徹/一級建築士、歴史的建造物修復士(金沢市)、ヘリテージマネージャー(JIA)、Ph.D / 博士 (知識科学)

U+株式会社ユウプラス 代表取締役

突然の地震であったが、半年前の5月5日の奥能登地震に対する文化財の復旧事業のリーダーとして活動していたこともあり、発災直後より、歴史的建造物の復旧事業の中心的な役割を担い活動を行っています。発災直後から、さまざまな場面で私たち建築家に要請のかかることは大変多いと感じます。今回、発災後のさまざまな活動について、歴史的建造物の復旧活動と比較しながら報告致します。

初めに、発災後顧客先の被災状況の確認をおこないました。また、歴史的建造物の復旧活動は、阪神淡路大震災後全国でヘリテージマネージャーの養成が始まって以来、厳密には東日本大震災から、文化財ドクター派遣事業として本格化しています。地震においては、震度5強の揺れが観測されれば、いわゆる5者協定((一社)日本建築学会、(公社)日本建築士連合会、(公社)日本建築家協会、(公社)土木学会、(独)文化財防災センターの協定)に従い、復旧活動がスタートします。今回の地震でも発災直後より迅速に活動が展開されています。

文化財ドクター派遣事業以外では、発災直後、真っ先に要請のあったのは、被災度区分判定の活動です。こちらはボランティアとしての活動でありますが、石川県においては、関係団体と石川県との協定が未整備で、実際の活動には大変時間を要していました。結果的には、建築家協会と建築士事務所協会が同時に、参加の要請を頂きました。隣県の富山県では、富山県と富山県建築士会、建築家協会富山地域会、富山県建築士事務所協会の3社で協定が結ばれていることから、大変迅速な動きであったと感じます。併せてデジタル化された調査システムの整備が必要であると感じております。

被災度区分判定の活動が、石川県より石川県建築士事務所協会を通じて要請がありました。有償の業務として、私の建築士事務所にて委託を受けて実施しました。実務として初めての経験となり、貴重な実践の機会となりました。

住宅相談の活動については、石川県の他、さまざまな団体が個別に住宅相談事業を展開しておりました。こちら、建築士以外の士業の方々も独自に開始していたようで、いろいろな団体から要請を頂きました。後に後述する(一社)能登復興建築人会議がそれらをまとめるように住宅相談事業を積極的に展開しています。

建築設計監理の実務の活動ですが、発災当初より能登地域に限らず設計監理依頼が続いています。被災地域での生業再建の補助事業での復旧となとの前提で進めているものについては、どの様に進めるのか暗中模索の状態で、複数受けているうちの1件がようやく、補助事業が固まりこれから実施設計といった状況です。

最後に、これまでの報告の通り、発災直後は、個人と団体の思惑も重なり、情報が錯綜してどの様に動くべきかの判断の躊躇される場面が大変多かった様に感じていました。発災直後は今後の復旧復興を見据え、これまでの活動がどの様であったか学ぶ機会も多かったと思います。建築家の水野一郎氏が起点となり、能登の復興に向けた建築関係の個人を建築人として、復興のワンストップのプラットフォームとなるように組織され、2024年の4月より活動を展開しています。私も理事を務めさせて頂いております。

以上、主な活動について報告させていただきましたが、個人としては歴史的建造物の復旧に集中しなければならない立場ですが、歴史的建造物のみならず、これまで大切に継承してきた建築物を一つでも多く残せればとの思い出で活動を継続しております。まだ先の長い活動になりますが、建築人としての活動も後半に入っておりますので、この震災の復旧活動は私に与えられた使命として最後まで完遂したいと意気込んでいます。

被災した角海家

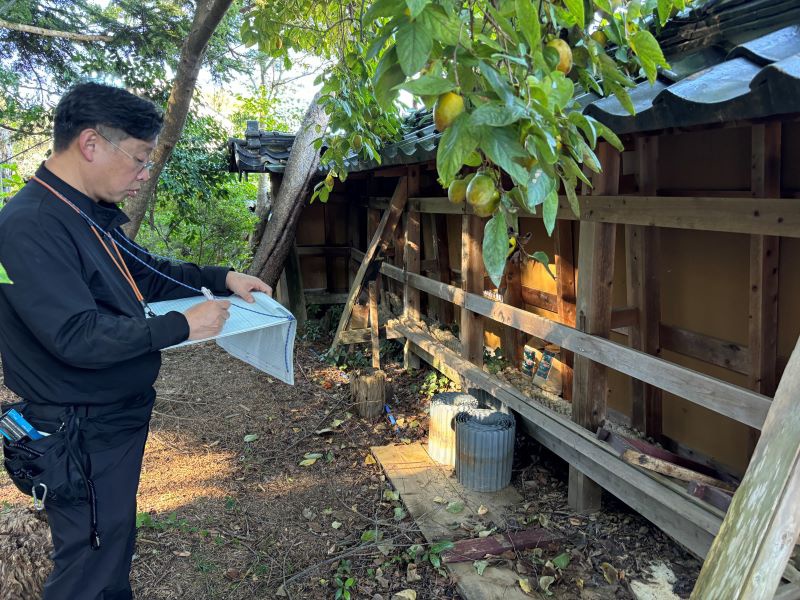

建造物1次調査入力の様子

著者の調査中の写真