《新潟》空き家を軸に地域が動く

AH! vol.90 - 2025/7《from 新潟支所》

熊谷 浩太/一般社団法人 燕三条空き家活用プロジェクト 理事、きら星株式会社 取締役CAO、三条市 特命空き家仕事人

はじめに──空き家を通して地域と関わること

2022年5月、私は「特命空き家仕事人」として新潟県三条市に着任した。前職では空き家活用に関わる都市部のプロジェクトに携わっていたが、地方における空き家問題の複雑さと根深さを現場で実感したいという想いから、総務省の地域活性化起業人制度を利用して、地域に飛び込むことを決意した。

空き家は単に老朽化した建物ではなく、その地域の時間が刻まれた場所であり、地域住民の関係性や暮らしの変化が色濃く反映されている。そこに向き合うことは、建物の改修にとどまらず、まちとの関係を再構築する営みでもある。私はこの3年間、三条市を起点に、空き家を通じてまちに関わる仕組みづくりと実践の双方を進めてきた。(写真1)

写真1 空き家DIYの様子

仕組みと実践を並走させた3年間の空き家対策

着任後はまず、空き家に関する情報と相談体制を整えることから着手した。従来の空き家バンクの再設計、空き家マッチングシステムの導入、広報物の刷新を進めると同時に、市内の空き家実態調査や自治会との連携による「空き家ローラー作戦」により、地域に眠る物件の掘り起こしを始めた。

また、市民や所有者に空き家の価値と可能性を伝えるため、セミナーや相談会の開催に加え、空き家を一日限りで開放する「SANJO AKIYA ASOBI」などの実証イベントも展開。使われていない空間が、チャレンジの場や出店検討者のテストマーケティングの場に変わる光景が広がっていった。(写真2)

写真2 SANJO AKIYA ASOBIの様子

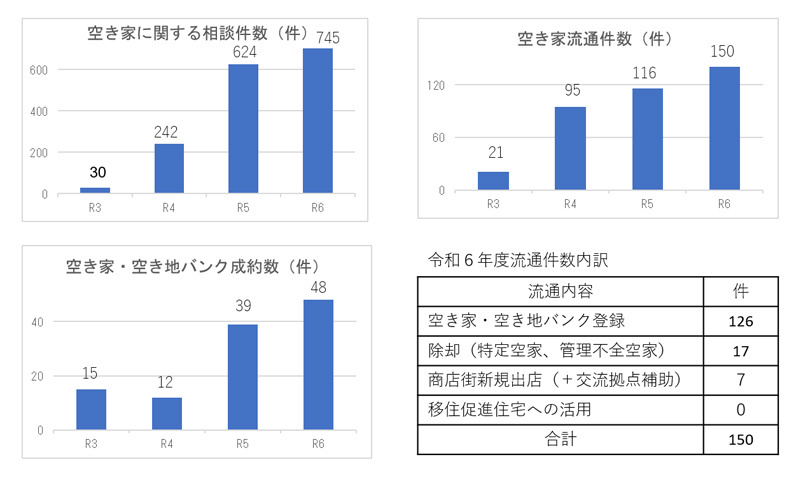

こうした取り組みの積み重ねにより、三条市における空き家相談件数は2021年度の30件から、2024年度には745件へと大幅に増加。空き家の流通実績も同年には150件を記録し、制度・仕組み・現場の連動が成果に結びついたことを示している。(表1)

表1 三条市における空き家相談・流通件数の推移(2021〜2024年度)

官民共創の仕組みづくりと「三-Me.」の誕生

2023年10月、地域の建築士やソーシャルデザイン会社と共に、一般社団法人 燕三条空き家活用プロジェクト(以下「空活燕三条」)を設立した。行政と民間が役割を分担しながらスピード感を持って空き家を動かすための、新たな“まちづくりの器”としてのスタートだった。

法人設立後すぐに、三条市中心部の空き家を1棟まるごと借り上げ、複合交流拠点「三-Me.(ミー)」を開設した。出店者が継続運営すること・新規事業が生まれ続けること・移住者が定着することの3つの目的と「私らしさの実現」をコンセプトに「三-Me.」と名付け、空き家再生の実践の場であると同時に、人が混ざり合い、挑戦が芽吹く“まちの交差点”として機能している。(写真3)

写真3 オープン当初の三-Me.

三-Me.では、空き家を活用して飲食店やクラフトショップ等が立ち上がり、地域内外の人々が出会うワークショップやイベントも開催されている。建築的にも既存の構造を活かしながら、ローコストかつ柔軟な改修を行うことで、“再生”の敷居を下げるモデルとして機能している。(写真4)

写真4 イベント開催時には多くの人で賑わう交流施設に

このような取り組みが評価され、2023年度グッドデザイン賞を受賞。空き家再生を通じて、都市と地域、移住者と地元住民、個とまちをつなぎ直す新たなまちづくりの実践例として、全国に向けて発信されることとなった。

燕三条として広がる越境型ネットワーク「あきのわ」へ

2024年度後半には、空活燕三条が主体となり、三条・燕のプレーヤーが連携して「空き家Hub ニイガタ”アキノワ”」を立ち上げた。これは、空き家の活用事例・ノウハウ・所有者対応の方法などを、行政区を越えて共有し合うネットワークである。

そのキックオフとして、三条市・燕市の関係者が一同に会する「空き家超会議」を2025年3月に開催し、各地域の課題や実践例を共有。今後は、空き家の見守りサービスの構築や、市民とプレーヤーをつなぐ情報共有プラットフォームの整備を進めていく予定である。(写真5)

写真5 空き家超会議の開催の様子

「残りたくなるまち」を空き家からつくる

空き家再生は、「暮らしの選択肢」を増やすだけでなく、「自分のやりたいことができるまち」を実現する手段でもある。空き家の利活用が、移住・創業・活動拠点といった地域の挑戦の舞台になることで、人が動き、関係が生まれ、まちが生き返る。

私はこの燕三条での実践を通じて、まちに新たな意味づけを与える仕掛けとして、空き家を位置づけることの重要性を学んだ。今後も、空き家から地域の“可能性”を見出し、「残りたくなるまち」をひとつずつ育てていきたい。