《富山》空き家リノベーション建設プロジェクト実践教育

AH! vol.90 - 2025/7《from 富山支所》

川本 聖一/富山国際大学 現在社会学部 教授

川本研究室

川本研究室は、現代社会学部 環境デザイン専攻の中にあって、「住環境」を担っている研究室です。研究室の卒業生は、技術者としてではなく、主に営業担当として、県内を中心に住宅関連産業に巣立っていきます。担当教員としては、学生が社会に出たときに直接役に立つことをゼミ活動や卒論を通して経験してもらいたいと思い「空き家リノベーション建設プロジェクト実践教育」を行っています。

川本研究室のこの活動は、2020年に日本建築学会北陸支部のWEBページに掲載頂きました。今回の報告はその続編であり、活動が実践教育システムとして、形作られてきたことの報告です。

空き家リノベーションによる建設プロジェクト

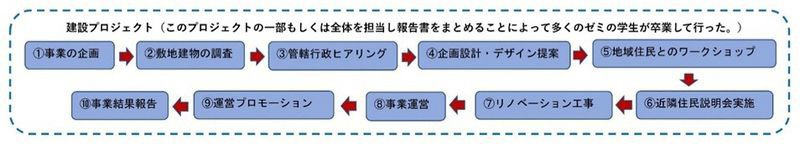

この実践教育は、地域活性化を目的に行う建設プロジェクトであり、Figure 1のような工程で行われます。①事業の企画から⑩事業結果報告まで、このプロジェクトの一部もしくは全体を担当し報告書をまとめることによって多くのゼミの学生が卒業し、地域で活躍しています。

Figure 1 建設プロジェクト

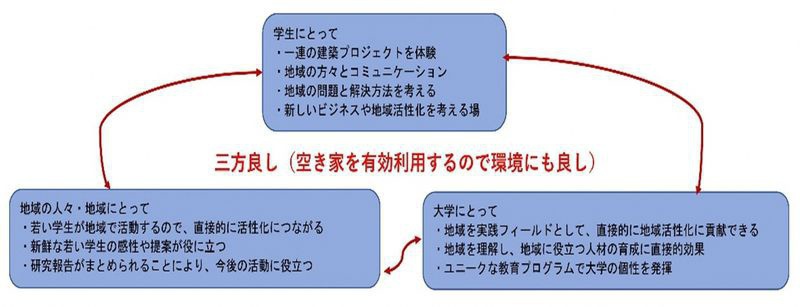

この教育プログラムは、実際に建築プロジェクトを体験します。その中で学生は、地域の問題の解決を実践として学ぶことができます。地域の方々は、若い学生が地域に集まり活動するので地域が活性化され、若い感性で企画提案をしてくれることに期待しています。またこれらの活動が論文などの報告書としてまとめられ、その後の地域活性化の活動に活かされていきます。高等教育機関にとっては、地域で活躍していく人材を直接的に育成できます。このように、この取り組みは、学生、地域の方々、大学にとってまさに「三方良し」といえる取り組みとなっているのです(Figure 2)。

Figure 2 三方良しの取り組み

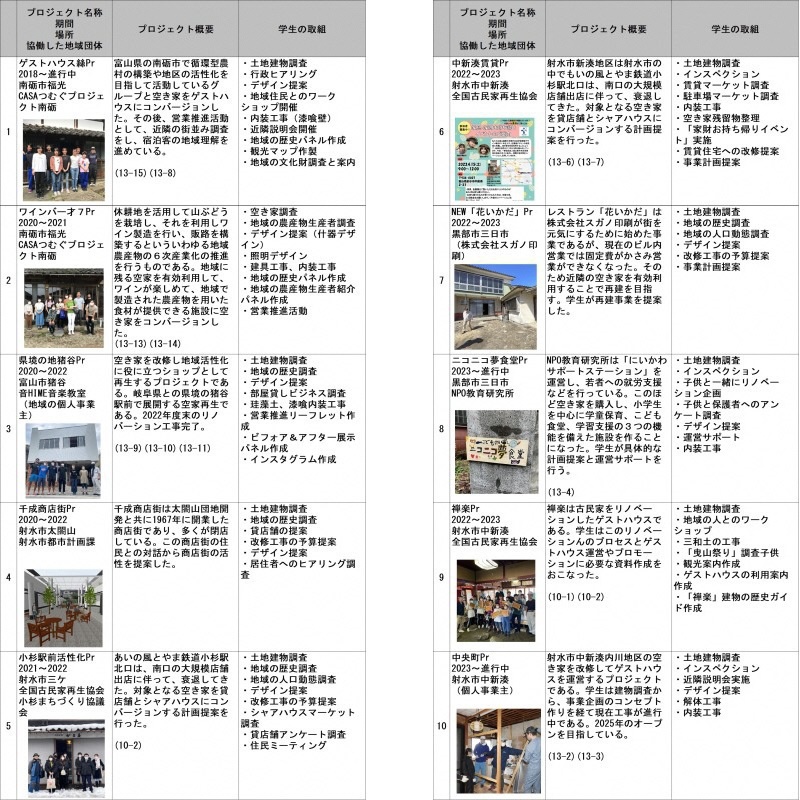

これまでの建設プロジェクト

2018年以来多くのプロジェクトに恵まれて学生とともに実行し学生を送り出してきました(Figure3)。その中には計画で終了したもの、事業運営がうまくいっていないものもありますが、一定程度のプロジェクトはその結果を残し、地域活性化に貢献しているようです。一番うれしいのは、これらのプロジェクトを経験した学生の多くが地域で活躍してくれていることです。

Figure 3 これまでの建設プロジェクト

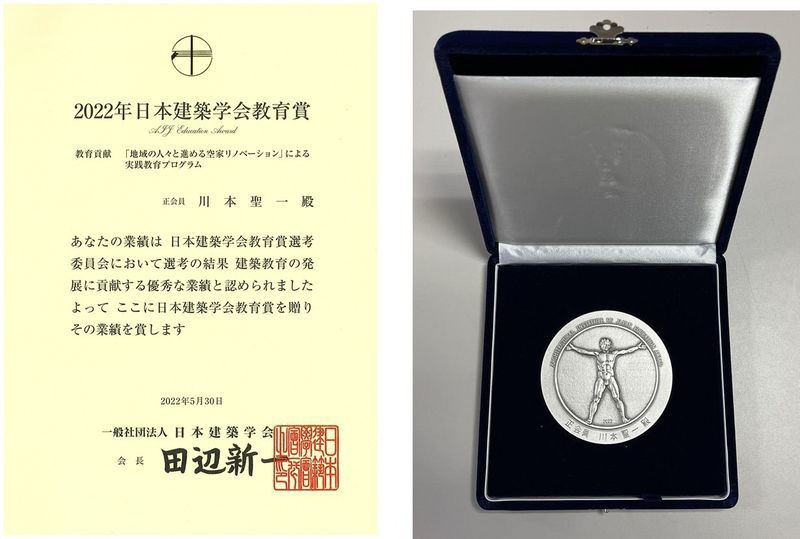

今までこのようなプロジェクトの活動をしてきて、自分が進めている教育活動が社会的に有意義なものになっているかどうか、なかなか自身では判断することができません。そんな折、2022年に日本建築学会教育賞を頂き、この活動が一応の評価ができるということが言えそうです。

Figure 4 日本建築学会教育賞

2024年からは、新たに、下記のプロジェクトが動き出しています。ここにも多くの学生が参加し、地域の方々から協力を頂きながら進んでおります。益々の皆さんからのご注目、ご協力を頂けたら幸いです。

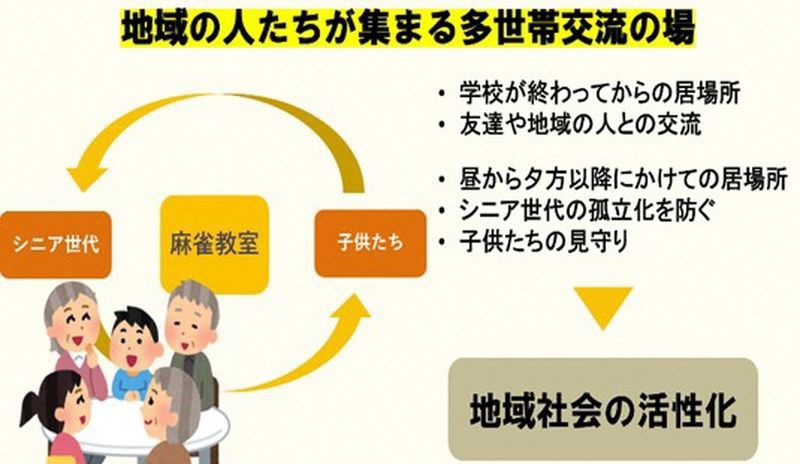

①黒部「雀の巣」プロジェクト:放課後行くところがない小学生、活躍の場がなくなっている高齢者、増加の一途が進行する空き家という地域が抱える問題を、大学生が会社を設立し事業主体となって問題を解決する取り組みです。実際の空き家を学生が借り受け、リノベーション提案と工事を行って地域問題を解決していきます。

②富山市月岡「防災スタンプラリー」で地域活性化:学生が主体となって進める本プロジェクトは3つのプロセスで進められています。プロセス①(まちの歴史を学ぶ)では、月岡小学校の生徒とともに、月岡地区の街並みやその歴史を大学生がサポートしながら学んでいます。プロセス②(防災スタンプラリー)では、月岡小学校の授業として2024年に実施されました。このイベントは、対象を地域の方々に広げて、2025年も引き続き行われる予定です。プロセス③(スマホ教室)では、情報弱者になりがちな月岡地区の70歳代以上の方々に対して、スマホ教室を学生が講師となって行います。

③射水市内川空き家リノベーション:射水市の内川沿いの空き家を具体的な改修フィールドとして、「空き店舗の活用による商店街の活性化」と「地域における伝統行事の担い手・後継者確保」を行い、地域活性化を目的として空き家改修プロジェクトを進めています。

Figure 5 雀の巣

Figure 6 防災スタンプラリー(左)・内川沿いの空き家(右)