《福井》地球温暖化時代の土地利用に応用するCO2濃度・質量の測定

AH! vol.90 - 2025/7《from 福井支所》

下川 勇/福井工業大学工学部建築土木工学科 教授

□取り組みの目的・方法

地球温暖化の主要因であるCO2(二酸化炭素)を測定し、都市開発等の土地利用に応用する取り組みを行っている。具体的には特定の場所の高度0~300mをドローンに搭載したCO2センサーを使って測定し(写真1)、大気中の世界平均濃度と比較した評価を行い、更にカーボンクレジット等の一般評価として用いられる質量を算定し、同様の評価を行っている。

この取り組みは、単純な話として、CO2濃度・質量の高い場所は低濃度・質量になる土地利用を行うことを目指している。

□2024年度に調査した越前市の2地点のCO2濃度・質量

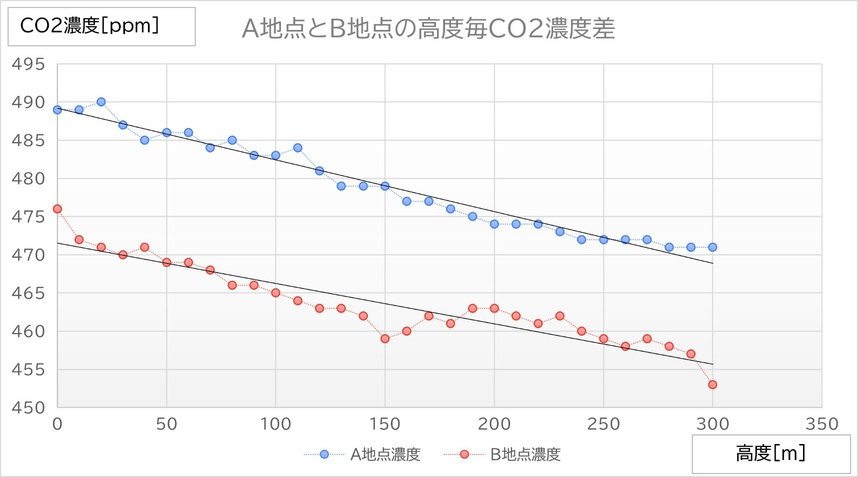

この取り組みの特徴は、都市内の特定の場所のCO2濃度値・質量値が明確になる点にある。2024年11月(CO2濃度が高い時期)に、福井県内ではゼロカーボン政策が先進の越前市における人口・構造物密度が高い場所(A地点)と低い場所(B地点)の2地点を調査した。

調査結果は、A地点では最高濃度が489ppm(高度0m)、最低濃度が471ppm(高度300m)、高度300m以下の平均濃度が480.51ppm、世界平均濃度(2019年)より70.51ppm高いことが明らかになった。B地点では最高濃度が476ppm(高度0m)、最低濃度が453ppm(高度300m)、高度300m以下の平均濃度が464.81ppm、世界平均濃度(2019年)より54.81ppm高いことが明らかになった(表1)。

ちなみに、1ppmは1立法メートルの空気中に含まれるCO2の割合を表すため、高度0~300mを垂直測定する本調査では、300m以下の1立法メートルを合計した総質量を明らかにすることができる。調査によりA地点の総質量は283.985mg/L、B地点は274.703mg/Lであることが分かった。この質量値を世界の年間総排出量375億トン(2023年)と比較することで、濃度値と合わせて地球温暖化対策としての土地利用を検討する根拠値になると考えている。

□今後の取り組み

CO2は季節毎に濃度が変化する性質がある。そのため季節毎のCO2質量を比較することで排出量と吸収量を明らかにすることができる。私達の建設分野はCO2の排出量を抑える技術開発を行うが、一方では吸収源となる山林や農地等の緑地を減らしており、いわば二律背反の矛盾した分野と言える。本調査を通して具体的な生の数値としての排出量と吸収量を提示することで、この矛盾に対峙していきたい。