《長野》屋敷林の公共財としての認知に向けて

AH! vol.89 - 2025/4《from 長野支所》

南 健斗/信州大学工学部建築学科 助教

□屋敷林の成り立ち

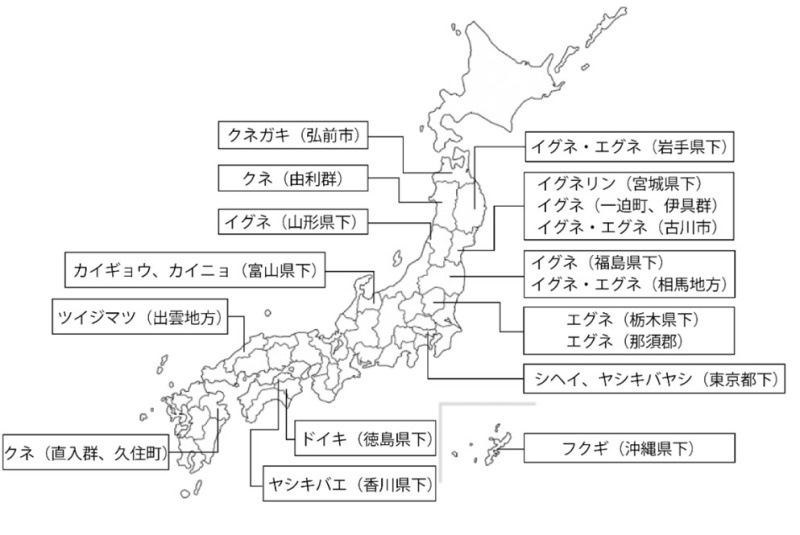

屋敷林は防風や日射遮蔽など屋外空間の環境制御や、木材の建材利用や落ち葉の燃料利用などの生活資材の確保等々、住居と人間の生活のなかで多様な関係性を持ちながら維持されてきた樹木群である。中島*1によると屋敷林が各地に整備されるようになったのは近世・江戸時代と言われている。この時代に、土地が自由に取引されるようになり、湿地や荒野など劣悪な環境の土地を開墾する際の自然条件に適応する一つの手法として屋敷林が一般化された。屋敷林は地域の特性に合わせて日本全国で様々な呼び方がある(図 1)。例えば、富山県砺波平野の「カイニョ(垣入)」(図 2(1))、島根県出雲平野の「ツイジマツ(築地松)」(図 2(2))、東北地方太平洋側の「イグネ(居根久)」(図 2(3))、沖縄県の「フクギ(福木)」(図 1.2(4))などが有名である。北信越地方にも、石川県珠洲市のカヤギ、長野県諏訪市のクネなどがあり、屋敷林を身近で見かけることがあるのではないだろうか。

図1 日本における屋敷林および垣根の呼称分布 (元木*2による日本における屋敷林および垣根の呼称分布より一部抜粋)

図2 屋敷林の事例((1),(2),(4)はGoogle Earthより引用)

□屋敷林の役割と状況

屋敷林は地域の環境条件に紐づく様々な目的により、多様な機能を期待して植樹される。屋敷林の機能は大きく4つに分類される。1つ目は住宅を周辺環境から守る役割である。この中には代表的な防風にはじまり、防火、防雪、防砂、防水などの機能が期待される。2つ目は材料・食料としての役割である。スギやフクギなどは主に建築用材として利用される計画が立てられ、一定の年月ごとに伐採と植樹のサイクルを繰り返してきた。ウメ、カキ、ツバキなどはその果実を採取することで食料として利用が可能である。3つ目は環境制御の役割である。農村住居の周辺では日射を遮るような遮蔽物が少ないことから、夏季の快適性は屋敷林による日射遮蔽の効果が大きいと言える。4つ目はその他の分類であり、生物多様性や、庭園、家の格式などの役割もあると言われてきた。

しかし、建物の性能向上や生活様式の変化に伴い、1970年以降は全国の屋敷林が減少傾向にあると言われている*2。屋敷林は私財の側面を持つため、維持管理において積極的な取り組みが行われている地域が少ない。そこで、私たちの研究グループでは、屋敷林の防風効果を工学的な側面から明示することで、屋敷林の公共財としての認知に向けた研究を行っている。

□数値流体解析に基づく屋敷林の防風効果

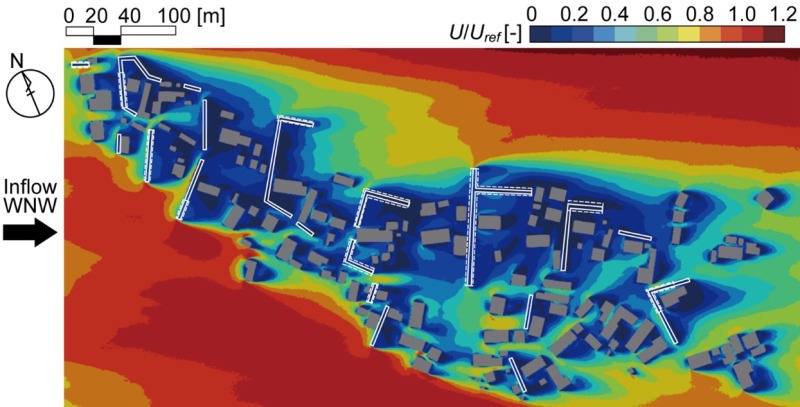

対象とする集落は、大崎地域世界農業遺産推進協議会(宮城県)が選定した屋敷林モデル地区であり、集落の全長は550 m程度で、2024年3月時点で42世帯140人が暮らしている。集落の中には、高さ3 m–16 m程度の居久根が卓越風向である西北西に直交するように複数列配置されている(写真1)。上記のような集落においてLarge-eddy simulationに基づく数値流体解析を実施した。

写真1 宮城県北部に位置する大崎耕土の屋敷林「居久根」

以降の諸量は、集落の120 m程度西側に位置する基準点における高さ1.5 mの平均風速Urefで無次元化した。図3に歩行者高さ(1.5 m)における平均風速の分布を示す。図中の白の実線は低木、破線は高木を表す。集落の全体で基準化風速は0.5以下となっており、集落の外と比較して風速が1/2程度に低減されていた。また、居久根が連続して植樹される集落内の生活動線において、基準化風速はおおむね0.3程度となっており、風速が1/3程度に低減されていた。風環境シミュレーションを通じた防風効果の定量化と可視化により、居久根の所有者が防風的価値を再認識することで、農村集落の伝統的な文化の次世代への継承に貢献していきたいと考えている。

図3 歩行者高さにおける平均風速の分布*3

*1:中島道郎, 日本の屋敷林, 森林殖産研究所, 1963.

*2:元木靖, 関東平野の屋敷林研究ノート, 立正大学経済学季報, Vol. 61, No. 2, pp. 21–99, 2011.

*3:南健斗, 水田瑛人, 米澤千夏, 大風翼, 集落内で卓越風向に直交して複数列配置された居久根による防風効果の検討, 風工学研究論文集, No.28, pp.120-128, 2024.