《新潟》中越沖地震から18年「えんま通り商店街」~住民主体の「民産学公」協働による復興~

AH! vol.89 - 2025/4《from 新潟支所》

長谷川 敏栄/ライブデザイン株式会社一級建築士事務所、新潟大学大学院自然科学研究科環境科学専攻博士後期課程 棒田研究室

□2007年発生の中越沖地震

2007年7月16日に発生した中越沖地震から18年が経つ。マグニチュード6.8、最大震度6強の震災により、柏崎市中心市街地で甚大な被害があった「えんま通り商店街」の復興経過と、復興完了の現在を報告する。

柏崎は江戸時代、北陸随一の街として栄えていた。えんま通り商店街は、新潟三高市の「えんま市」に20万人以上が訪れる「閻魔堂」を中心とした商店街で、昭和後期まで市内で最も活気に溢れていた。しかし震災直前は、約4割が空き店舗であった。震災により約4割の建物が倒壊・全壊、商店街すべての建物が被災した。通りの象徴である閻魔堂も全壊、昔からの町屋や蔵などはほぼ壊滅であった。アーケードも建物解体のために撤去された。(写真1)

写真1 えんま通り商店街の被災状況(左、中)えんま通り商店街(右)閻魔堂(撮影:えんま通りまちづくりの会)

□「民産学公」協働による復興

震災1週間後に、商店街店主達25人が集まり「えんま通りまちづくりの会」を結成、毎週欠かさない例会を続けること3ヶ月。復興ビジョン「新生!えんま通り~未来に向かって歩み続ける。えんま堂と共になつかしく~」を、震災直後から関わる新潟工科大学田口准教授(現徳島大学教授)の支援により掲げる。

その後、町内住民、商店街、県内大学、まちづくりの専門家、地元建築士、NPO、新潟県、柏崎市等の協働により復興は進んだ。その指針となったものが、震災から1年半後の2009年3月に住民全員合意により策定された「えんま通りまちづくりガイドライン」であった。これには復興ビジョン、組織体制、街並み検討プロセスなどが盛り込まれた。(図1)

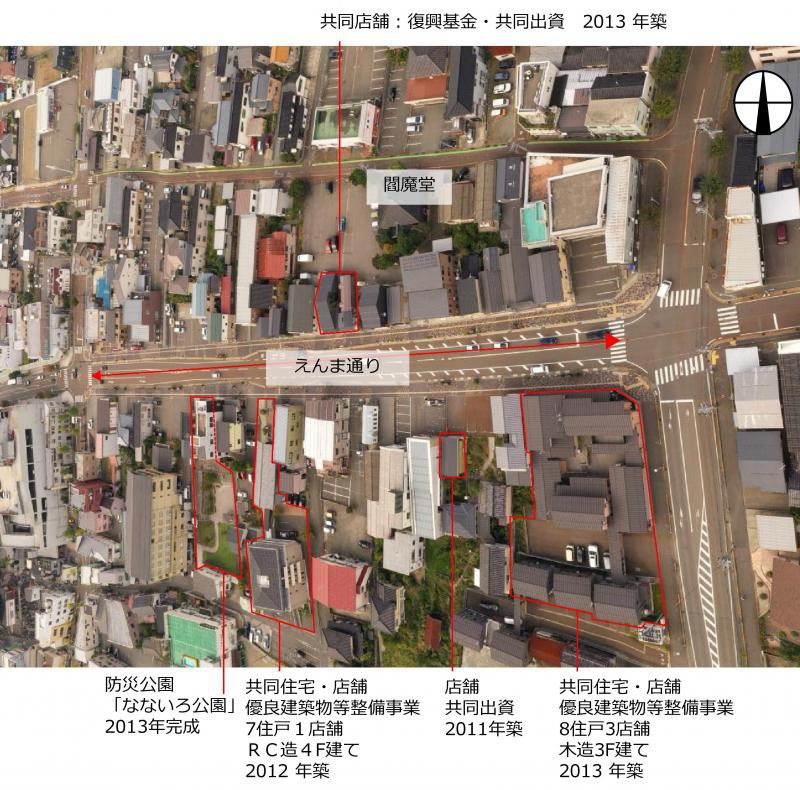

えんま通りの復興には、公の支援も迅速に進められた。新潟県は街並み整備の推進として凍結されていた計画道路施行による道路拡張、柏崎市は防災公園の整備、さらに復興基金による支援事業等によりハード面、ソフト面の支援が行われた。個別の建て替え・改修のほか、復興基金、共同出資による店舗の建設や、優良建築物等整備事業による2区画の店舗・住宅建設が行われた。震災から12年経た2020年、復興事業は完了した。 (図2)

図2 えんま通り商店街の復興(写真提供:新潟県2023年撮影)

□えんま通り商店街の現在:空き店舗、空き家ゼロ

復興後の商店街は、アースカラーで調和しながらも個性ある色彩と、昔ながらの妻入りが見られる街並みとなった。閻魔堂周辺建物はダーク色が調和している。震災前に比べ店舗数は、41店舗と2割ほど増え、そのうち6割が震災後に出店した。一方、倒壊した建物が再建されなかった15の土地が駐車場となった。(写真2)

写真2 えんま通り商店街の現在(2023年撮影)

新たに出店してきた店主は、30~50歳台と比較的若い。商店街では震災4ヶ月後より、地域住民・市民を元気づけ、子供達にえんま通りで楽しんで貰おうと、商店街独自のイベントを開催し、コロナ禍でも継続してきた。(図・写真3)また、閻魔堂の「えんま様」に因んだ商品が開発・販売されている。これら商店街独自の活動に魅力を感じて、新たな店主達が集まった。ビジョンを掲げ、地域資源を活かし、活動継続してきた成果が表れた。現在、新たに出店してきた店主たちが、商店街イベントの担い手となっている。また、これまでの公民連携の成果が評価され、新潟県による街路事業は2023年全国街路事業コンクール会長賞を受賞した。

図・写真3 (左上)復興ビジョン街の将来イメージ図(2009年えんま通りを支援する会作成) (右上)2021年10月「えんまテラス秋」 (右下)2024年7月「グルメフェスタ」 (左下)えんま通りを担う若き店主達(2024年新潟日報取材写真)

□えんま通りの今後

今後の課題は大きく3つ。楽しめる空間を創り出し通りの賑わいを創出、年月が経ち防災意識が薄らいでいることに対して防災公園等を活用したコミュニティ再構築、商店街・町内会エリアの未来ビジョンの創造。これらの課題克服に向けこれまで通り、住民主体の街を元気にする地道な活動が必要となる。この春から、地域情報のデジタル化、防災公園の活用など新たな取り組みが始まる。