《福井》建築はまちにどう関われるか。

AH! vol.80 - 2023/1《from 福井支所》

三浦 紋人(みうらもんど)/横町編集部 代表

1−1 社会と向き合う建築家。

サンパウロ美術館に訪れたときのことである。広場に続くピロティで、群衆を見た。数千人単位の政治デモが開かれ、その脇で、躍る人、サッカーをする人、熱い抱擁をする人が共存していた。建築家リナ・ボ・バルディは、ブラジルの人々にとってもっとも必要であろう、身体で表現する場所を都市のど真ん中につくった。しかも、半世紀以上前に。単にきれいでかっこいいだけの建築ではなく、建築が時をこえて、社会で生きる人々の支えになっているように見えた。群衆の光景が目に焼き付いて離れない。筆者は、彼女のように社会に向き合える建築家を目指している。

サンパウロ美術館にて(筆者撮影)

本稿は、横町スタジオ開設から運営団体の発足の経緯をまとめた記録である。

後述する横町スタジオは、開設から5年が経過した。筆者は学生当時、その場所の立ち上げメンバーであり、幸いなことに卒業後も大学連携の一端を担っている。また、大野市地域おこし協力隊としても活動している。本稿では、個別具体のプロジェクトを取り上げるというより、根幹を示す概念的な内容になっている。本稿を通じて、取り組みに少しでも興味を持ってもらえれば幸いである。

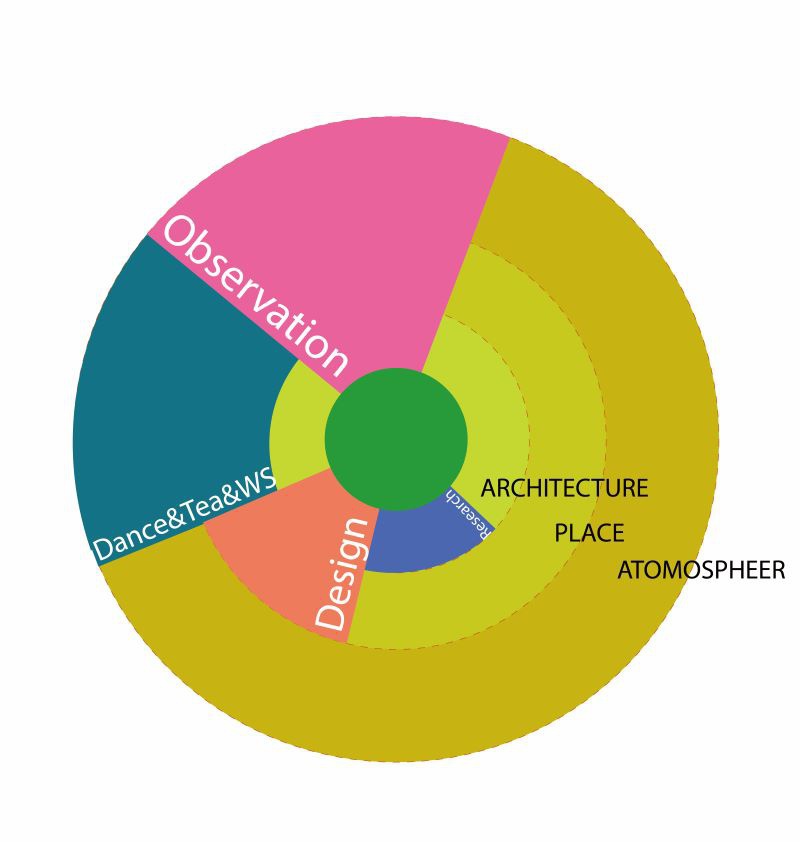

地域の活動拠点横町スタジオの活動図解

1−2 関西大学横町スタジオ開設の経緯。

関西大学建築環境デザイン研究室(江川直樹ゼミ)では、“「関わり続ける定住のカタチ」の実践による結の故郷づくりに向けた基礎的研究”と題して、2017年、大野市にて活動拠点となりうる空き家の調査を実施した。調査を経て、当時空き家であった川瀬ふとん店のオーナーと賃貸契約を結び、住民と学生が交流できる活動拠点にリノベーションする活動を開始した。初日のリノベーションは、積もりに積もった家財を捨てること。清掃作業をしていると多くの近隣の方が、ふらっとのぞきに来て、挨拶を交わす。住民の誰もが、「ここは横町。城下町の縁にある通り。」この場所のことを教えてくれたのが、印象的だった。

まずは横町の人に愛される場所になって欲しい。ゆくゆくは、横町から、社会全体へ思いが波及して欲しい。そういう意味をこめて、「横町スタジオ」と名付けた。2018年6月、横町スタジオの開設に基づいて、大野市と関西大学は、3年間の連携協定を締結。大学がない大野市にておいて、学生が地域に関わり続けられる基盤が出来上がり、これまでさまざまなプロジェクトが実施されてきた。

街道に面した、間口が広く全面ガラス張りの建物。

1−3 プロセスをデザインすること。

横町スタジオでは、明確な答えやビジョンをあえて持たないことで、世の中の変化に合わせて思考や活動が行ったり来たりする、循環するようなプロセスを試みている。これは、地域拠点として、時代の変化に対応できるような建築のカタチとデザインプロセスを目指し、建築が如何にしてまちとの接点になり、まちに関わり続けられるか、その社会性が問われるという意味において、重要なプロセスである。

横町スタジオの循環型プロセス

現在は、横町スタジオ全体のデザインプロセスとして定着しているが、はじめは横町スタジオのリノベーションにおいて、持続的なものづくりを目指し、人とモノが循環することを目指した実験的な設計プロセスだった。同時に、循環することを前提に物事が進められるということは、ときには後戻りして見える。しかし、従来の分業型かつリニアに物事を進め、効率化されたプロセスに、さまざまな場面で綻びが出ていることを鑑みれば、部分と全体あるいは部分と部分のあいだを曖昧な状態で関連づけることで、物事が自然発生的かつ複雑に絡まっていく循環的プロセスには、変化し続ける全体像の把握に役立つと考えている。

東西方向の道路から中庭が見えるような計画とし、南北方向に視線の奥行きをつくることで、建物とまちの関係をつくる。

ハードとソフトが連動する運営モデル

筆者は、循環的プロセスによって、これまで地域住民、行政、専門家、学生…いろいろな立場かつ多世代の人を横町スタジオのリノベーションに巻き込みハード整備とソフト事業を同時多発的に進めてきた。

2021年、取り組みの持続性を高めるために、運営団体の立ち上げを大学に支援してもらい、横町スタジオの運営団体「横町編集部」を、住民と現役大学院生と発足した。筆者の役割は、①意見を取りまとめ選択肢をつくること。②関わりたいと思ってもらえるような雰囲気をつくること。③条件を編集すること。三つの役割がある。

横町編集部の目的は、住民と学生の活動の受け皿であり、中長期的に大学が地域に関わるためのものである。

まずは、成果が出せる仕組みと体制づくりを行い、持続性を高めることを目指したい。そのために、現状の大きな課題と展望を把握したい。

十数年ぶりに復活した横町通りで盆踊り大会

大学が地域に関わるということは、毎年新しい学生が地域に来るということである。「新しい子が来たから、新しいチャレンジをしてみよう。」といったように、すでに学生は地域に新陳代謝を起こす重要な存在になっている。しかし、毎年学生が変わるということもあり、教育プログラムの構築、講座の開設、安心して滞在できる環境づくり等が必要になることが想定される。

その一方で、卒業した学生が、OBOGとして地域に関われる環境をつくることにより、中長期的な成果が期待できる。例えば、卒業生が大野に遊びに来るようになり、ゆくゆくは結婚して家族を連れて遊びに来てくれるかもしれない。毎年10人卒業すれば、10年で100人のOBが輩出される。人口減少社会における、地域拠点の役割はここにあるのかもしれない。

だから、遠い将来に横町編集部が地域の受け皿となるために、その環境づくりをはじめている。

現役学生、OB、地元の人が緩やかに交わる。

1−4 震災で入学し、コロナで卒業。

筆者が大学に入学したのは、2012年だった。ちょうど東日本大震災の一年後で、当時は、建築とコミュニティが盛んに議論されていた。横町スタジオも例に漏れず、いかにコミュニティを作るかが通奏低音のように流れていたように思う。

そして、2020年、修士論文の執筆中に新型コロナウィルスがやってきて、世の中が激変した。非接触という一言で、コミュニティを軸としたまちづくりを自粛することになった。結局、筆者は就職が頓挫し、横町スタジオは半閉鎖状態なる。いままで取り組んできたコミュニティづくりの社会性に疑問を感じるようになった。その疑問が今も活動している原動力だ。

筆者は、震災で入学し、コロナで卒業した。その8年間は、学生という立場で社会の大きな変化を目の当たりし、良くも悪くも、建築の社会性を問い続けた時期だった。

他方で、筆者はまちづくりの現場に自らが住むことによって、まちの小さな声に耳をかたむけることを実践してきた。大きな社会の変化とは別のレイヤーで、育成会の解散、外出機会の減少、カラスによるゴミステーション襲来など、いま地域では暮らしの豊かさが減衰している。そのようなまちの課題に、建築がどう関われるか、実践の日々である。

毎朝のラジオ体操の様子を横町スタジオの中から